লিনাক্স (Linux) হলো একটি ওপেন-সোর্স অপারেটিং সিস্টেম কার্নেল। “Linux” নামটি এসেছে এর স্রষ্টা Linus Torvalds এর নাম থেকে এবং জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেম Unix থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে। তাই নাম রাখা হয় Linus + Unix = Linux।

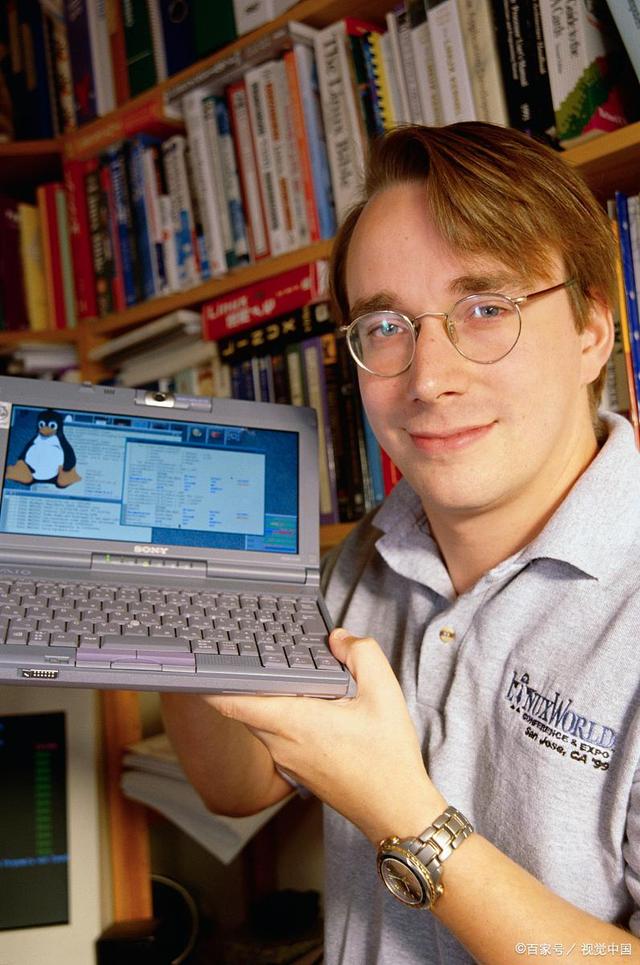

লিনাক্সের সূচনা হয় ১৯৯১ সালে। একজন ফিনিশ কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, তখন Linus Torvalds ফিনল্যান্ডে পড়াশোনা করছিলেন এবং বিদ্যমান অপারেটিং সিস্টেমগুলো যেমন Unix বা Minix ছিল ব্যয়বহুল, সীমাবদ্ধ ও ওপেন সোর্স নয়। তিনি এমন একটি সিস্টেম তৈরি করতে চেয়েছিলেন যা হবে—

বিনামূল্যে ব্যবহারযোগ্য

ওপেন-সোর্স (যে কেউ পরিবর্তন ও উন্নয়ন করতে পারবে)

সবাইয়ের জন্য উন্মুক্ত

ফলাফল হিসেবে তৈরি হয় Linux kernel, যা পরে বিভিন্ন ডিস্ট্রিবিউশনের (Ubuntu, Fedora, Debian, RedHat, Arch ইত্যাদি) মাধ্যমে আজ বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় অপারেটিং সিস্টেমে পরিণত হয়েছে।

Linux এ প্রতিটি কাজ বা কমান্ড একটি process হিসেবে চলে। Process management হলো এই process গুলোকে দেখা, নিয়ন্ত্রণ করা, তাদের priority set করা এবং কখন প্রয়োজন অনুযায়ী terminate করা।...

১. ফাইল সিস্টেম এবং ডিরেক্টরি স্ট্রাকচার বোঝা Linux এ সবকিছু ফাইল এবং ডিরেক্টরি আকারে থাকে। Root থেকে শুরু করে sub-directory গুলো hierarchical ভাবে সাজানো থাকে। Important directories: Directory...

Linux-এ ফাইল এডিট করা, configuration পরিবর্তন করা বা কোড লেখা সবই সম্ভব text editors দিয়ে। Text editor হলো একটি tool যা ব্যবহার করে আমরা plain text ফাইল খুলতে, লিখতে এবং সংরক্ষণ করতে পারি।...

Linux-এ প্রোগ্রাম বা সফটওয়্যার ইনস্টল, আপডেট, বা রিমুভ করার জন্য package management system ব্যবহার করা হয়। এটি Linux ব্যবহারকারীদের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিস্টেম,...

Linux হলো একটি ওপেন সোর্স, মাল্টি-ইউজার এবং মাল্টি-টাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম। এটি ডেস্কটপ, সার্ভার, ডেভেলপমেন্ট এবং এমবেডেড সিস্টেমে ব্যবহার করা হয়। Linux এর...

Linux হলো multi-user operating system, মানে একাধিক ইউজার একসাথে কাজ করতে পারে। তাই প্রতিটি ফাইল, ডিরেক্টরি, এবং প্রোগ্রামের উপর ownership এবং permission থাকে। 1. ইউজার টাইপ 2. Ownership (মালিকানা)...

Linux-এ সবকিছুই ফাইল আকারে থাকে — এমনকি হার্ডওয়্যার, প্রসেস, এমনকি সিস্টেম কনফিগারেশনও। তাই filesystem-কে ভালোভাবে বোঝা মানে Linux বোঝার অর্ধেক কাজ শেষ। প্রধান...

আমরা অনেকেই আছি—কম্পিউটার চালাতে চালাতে Windows বা macOS এ অভ্যস্ত হয়ে গেছি। হঠাৎ যখন Linux নামটা শুনি, মনে হয় এটা হয়তো অনেক কঠিন, শুধু প্রোগ্রামার আর...

Linux ব্যবহার শুরু করার আগে Install Method ঠিক করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আপনার দরকার, হার্ডওয়্যার, এবং ইউজ কেস অনুযায়ী পদ্ধতি আলাদা হবে। আমি একে একে সবগুলো...

লিনাস বেনেডিক্ট টরভাল্ডস ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বরে ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কিতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তার আগ্রহ ছিল প্রযুক্তি এবং কম্পিউটারের প্রতি। পরবর্তীতে তিনি হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা শুরু করেন। সেই সময় কম্পিউটার চালানোর জন্য জনপ্রিয় সিস্টেম ছিল ইউনিক্স। কিন্তু ইউনিক্স ছিল ব্যয়বহুল এবং এর সোর্স কোড সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি ছোট সংস্করণ মিনিক্স ব্যবহার করতেন লিনাস। কিন্তু মিনিক্সের সীমাবদ্ধতা দেখে তিনি হতাশ হয়ে যান এবং নিজের একটি নতুন সিস্টেম তৈরির পরিকল্পনা করেন।

১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে লিনাস নিজের কম্পিউটারে একটি নতুন কার্নেল লেখা শুরু করেন। এটি ছিল কেবল তার শখের প্রজেক্ট। কয়েক মাস পর আগস্টে তিনি ইন্টারনেটে ঘোষণা দেন যে তিনি একটি ফ্রি অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করছেন। তখন তিনি ধারণাও করতে পারেননি যে এই ঘোষণা ভবিষ্যতের প্রযুক্তি দুনিয়াকে পাল্টে দেবে।

লিনাক্সের লোগো হিসেবে পেঙ্গুইন বেছে নেওয়া হয়। এর পেছনে একটি মজার গল্প রয়েছে। লিনাস একবার একটি চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি ছোট পেঙ্গুইন তাকে কামড় দেয়। পরে তিনি মজা করে বলেন, লিনাক্সের প্রতীক হবে পেঙ্গুইন। পরে সবাই একমত হয় যে পেঙ্গুইন শান্তিপ্রিয়, বন্ধুসুলভ এবং ওপেন সোর্স কমিউনিটির প্রতীক হিসেবে একদম মানানসই। সেই থেকেই পেঙ্গুইন Tux লিনাক্সের প্রতীক হয়ে ওঠে।

১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বরে লিনাস প্রথম ব্যবহারযোগ্য সংস্করণ প্রকাশ করেন। এরপর অক্টোবরে প্রকাশিত হয় লিনাক্স 0.02, যেখানে শুধু bash এবং gcc চালানো যেত। এর পর থেকে সারা বিশ্বের প্রোগ্রামাররা এই প্রজেক্টে যুক্ত হতে শুরু করেন এবং লিনাক্স দ্রুত উন্নত হতে থাকে।

১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয় লিনাক্স 1.0, যা ছিল প্রথম স্টেবল ভার্সন। এতে ছিল প্রায় এক লক্ষ সত্তর হাজার লাইন কোড। এটি কেবল একটি অপারেটিং সিস্টেম নয়, বরং একটি ওপেন সোর্স আন্দোলনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ লিনাক্স ছিল ফ্রি, ওপেন সোর্স এবং পরিবর্তনযোগ্য।

আজ লিনাক্স কেবল একটি কার্নেল নয়, বরং একটি বিশাল ইকোসিস্টেম। সার্ভার, সুপারকম্পিউটার, ক্লাউড সিস্টেম এমনকি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলও লিনাক্স কার্নেলের উপর নির্ভর করে। যা একসময় ছিল এক শিক্ষার্থীর শখ, সেটাই আজ কোটি কোটি মানুষের জীবনের অংশ। আর সেই ছোট্ট পেঙ্গুইন Tux এখনো মনে করিয়ে দেয় যে প্রযুক্তি কেবল কোম্পানির জন্য নয়, বরং সবার জন্য।